Hofportrait Solawi Ravensburg

Text Christopher Schümann

Fotos Solawi RV

In jeder Ausgabe unseres Magazins stellen wir einen Partnerbetrieb des Bodenfruchtbarkeitsfonds vor. Dieses Mal führte mich mein Weg nach Ravensburg. (Dieser Artikel erschien erstmals im MAGAZIN 3/22 der Bio-Stiftung Schweiz vom Dezember 2022.)

Die Solawi Ravensburg ist Teil der Bewegung «Solidarische Landwirtschaft». Sie ist als Verein organisiert. Die Grundidee ist in den 60er Jahren in Japan entstanden und über die USA schliesslich nach Europa gelangt. Die erste deutsche Solawi war der «Buschberghof» in Norddeutschland. Diese Solawi wurde 1988 gegründet und besteht bis heute. Es ist eine Kooperationsform, bei der Verbraucher mit lokalen Bauern oder Gärtnern kooperieren, um einerseits eine Versorgung mit gesunden Lebensmitteln aus der Region aufzubauen und andererseits eine wirklich nachhaltige Landnutzung zu ermöglichen. Das Konzept wird in den letzten Jahren immer beliebter. Die Solawi Ravensburg wurde 2014 gegründet und war damals die hundertfünfzigste Solawi in Deutschland. Seitdem wurden vierhundert weitere solcher Initiativen in Deutschland gegründet. Das ist ein beeindruckendes Wachstum. Nicht alle schaffen es, sich dauerhaft zu etablieren. Wovon hängt der Erfolg ab, welche Fehler können gemacht werden? Was ist der Hintergrund, wie sieht das Konzept aus und wie wird es bei der Solawi Ravensburg praktisch umgesetzt? Mit welchen Methoden wird hier der Boden aufgebaut und wie entwickelt er sich? Mit solchen Fragen kam ich in Ravensburg an. Ich war aber natürlich auch neugierig, was ich zu sehen bekomme. David Steyer, einer der Gründer der Initiative, zeigte mir alles und ging auf meine Fragen ein. Auffallend angenehm war der Gesamtüberblick, den man sofort hat. Es ist ein zusammenhängendes Stück Land. Man überschaut es wegen der relativ kleinen Grösse des Betriebes vollständig, sieht die Beete, sieht die Gewächshäuser, sieht auch die Zwischenräume zwischen den Beeten. Das Grundstück ist von verschiedenen Seiten von hohen Bäumen umgeben und wirkt so einigermassen geschützt. Ausserdem ist es grosszügig angelegt. Die Zwischenräume (Vorgewende) zwischen den Beeten sind ungewöhnlich breit und mit Rasen bewachsen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Proportionen zwischen den Beeten und den Zwischenräumen der ganzen Fläche Raum zum Atmen geben. Die Natur wird hier nicht übermässig in die Mangel genommen. Man gibt ihr Raum, auch für Vielfalt. Es gibt hier Dauerruheflächen, auf denen im April eine vielfältige Saat ausgebracht wird und die ansonsten in Ruhe gelassen werden. Die breiten Zwischenräume haben auch einen praktischen Nutzen, denn sie erlauben Wendemanöver mit Maschinen.

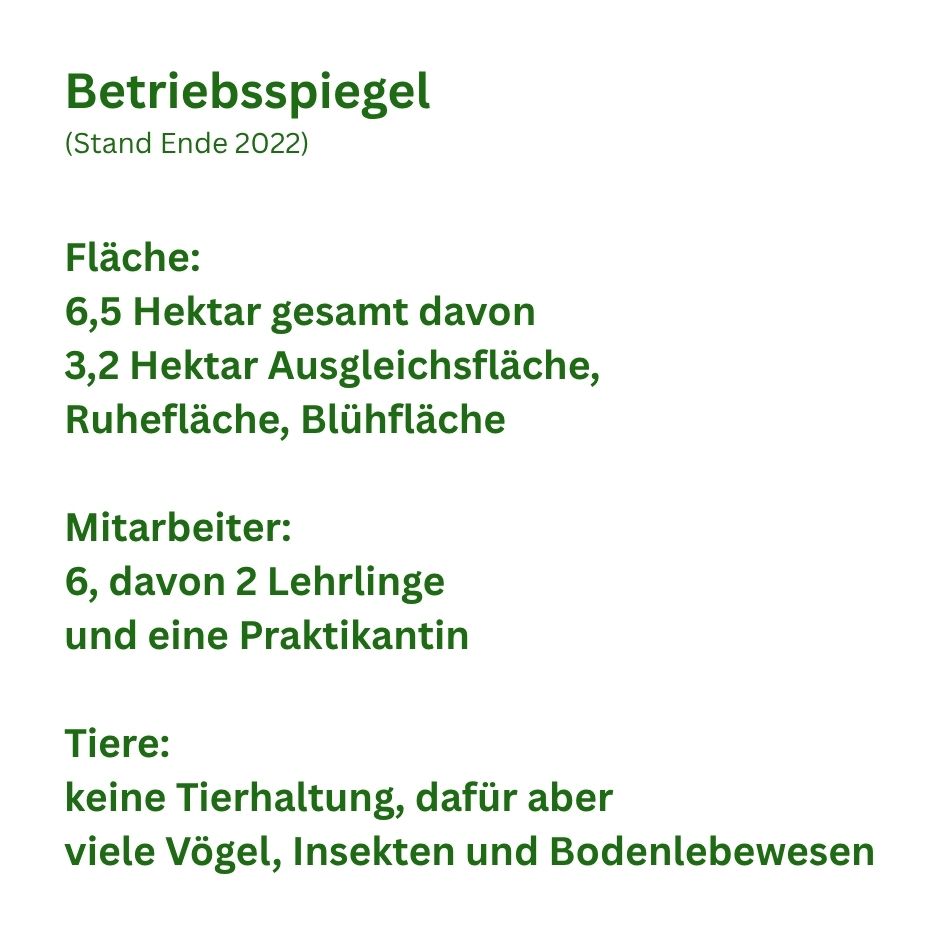

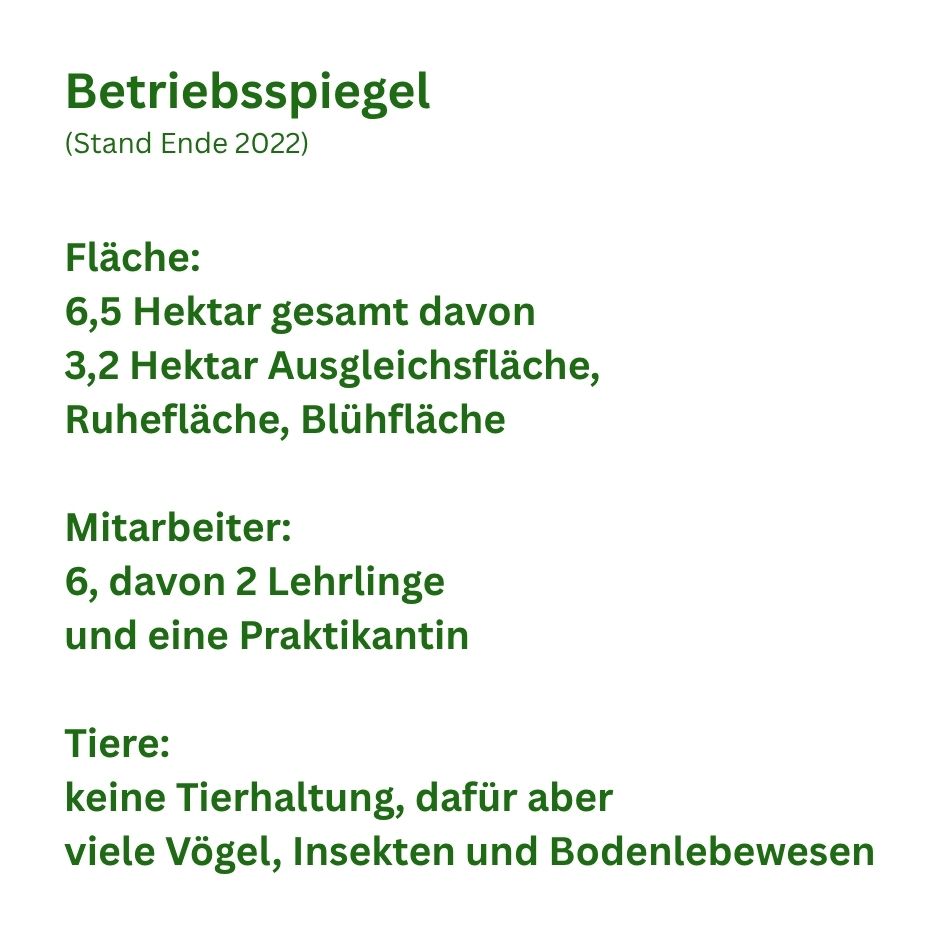

Auffallend sind auch die Sitzstangen für Greifvögel auf dem Gelände. Ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Kooperation mit der Natur, denn durch die Präsenz der Greifvögel werden die Probleme mit den Mäusen auf einem erträglichen Niveau gehalten. Die Solawi Ravensburg bewirtschaftet insgesamt eine Fläche von 6,5 Hektar mit biodynamischen Methoden. Davon werden auf 2,5 Hektar Freiland Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren angebaut. Hinzu kommen noch 800 qm geschützter Anbau für Tomaten, Chilis, Paprika, Auberginen u.a. Der Rest ist Ausgleichsfläche, Ruhefläche, Blühfläche. Schon diese Zahlen zeigen, dass die Flächen extensiv bewirtschaftet werden. Was auf diesen Flächen wächst, wird zur Zeit auf 165 Ernteanteile verteilt, Tendenz steigend. Im Durchschnitt reicht ein Ernteanteil für zwei Personen. Es werden also aktuell über dreihundert Personen mit Gemüse versorgt.

Menschen der Solawi Ravensburg (2022)

DAS FINANZIERUNGSKONZEPT

Wie finanziert sich der Betrieb? Das Gesamtbudget wird jährlich ermittelt und liegt aktuell bei 180.000 EUR pro Jahr. Dieser Betrag wird durch die Ernteanteile geteilt, so ergibt sich ein durchschnittlicher Betrag pro Monat, der für die Mitglieder als Richtpreis gilt. In jährlich stattfindenden anonymen Bieterrunden, die online stattfinden und für die eine spezielle Software entwickelt wurde, gibt dann jeder Haushalt an, wie viel er monatlich zahlen kann oder will. Der Gesamtbetrag wird gewöhnlich spätestens nach der zweiten Bieterrunde erreicht. Dieses Konzept ermöglicht es, dass auch Haushalte mit geringeren finanziellen Möglichkeiten teilnehmen können. «Bio kann ich mir nicht leisten, zieht hier nicht, weil sich hier jeder Bio leisten kann», sagt David Steyer.

Da die Beiträge monatlich gezahlt werden, können alle anfallenden Kosten über das ganze Jahr gedeckt werden, einschliesslich der Lohnzahlungen der Gärtnerinnen und Gärtner. Die wetterbedingten Ertragsschwankungen haben auf die monatlichen Beiträge keinen Einfluss und auf die monatlich gezahlten Löhne auch nicht. Das gibt den Gärtnerinnen und Gärtnern Sicherheit, weil das Ernteausfallrisiko gemeinsam getragen wird.

Zusätzlich zu den Mitgliederbeiträgen erhält der Betrieb Subventionen und eine Unterstützung vom Bodenfruchtbarkeitsfonds, um zusätzliche Massnahmen zum Bodenaufbau umsetzen zu können. Insgesamt sind das etwa 12.000 EUR pro Jahr, was weniger als 6,6% vom Gesamtumsatz ist.

Wie wird die Höhe der Löhne festgelegt? Die Mitarbeiter geben ihren Bedarf an und dann findet man sich. Die Löhne liegen aber über dem Tarif. Wie viel kostet das Gemüse für die Verbraucher im Vergleich zu Bioprodukten auf dem Wochenmarkt? Darüber kann David Steyer detailliert Auskunft geben, weil er die Erntemengen genau ermittelt und dann mit den Preisen auf den Wochenmärkten für Demeterqualität vergleichen kann. Momentan sind die Produkte für die Verbraucher um etwa 30 EUR pro Ernteanteil günstiger als vergleichbare Mengen auf dem Wochenmarkt kosten, was etwa 25% ausmacht. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Einer der wesentlichen Faktoren ist wohl, dass alles, was geerntet wird, auch verwertet wird. Das ist bei vielen Biobetrieben nicht so, weil die Abnehmer und die Endverbraucher oft sehr hohe Ansprüche an das optische Aussehen haben. Hier kennt man sich, erklärt die Qualität, schmeckt auch die Qualität der Lebensmittel und dadurch treten optische, äusserliche Faktoren eher in den Hintergrund. Ein weiterer Faktor für die günstigen Preise ist, dass hier kein Gewinn angestrebt wird. Man deckt die Kosten gemeinschaftlich und es entsteht kein Reibungsverlust durch Margen entlang der sog. Wertschöpfungskette.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Professionalität im Anbau. Aber dazu kommen wir später noch. Ergebnis unterm Strich: Man bekommt bei der Solawi Ravensburg Demeterprodukte zu marktunabhängigen Preisen, die durch eine extensive Bewirtschaftung erzeugt werden und bei der die Mitarbeiter auch noch übertariflich bezahlt werden. Respekt!

Und wie entwickeln sich die Böden?

TOTE UND AUSGELAUGTE BÖDEN

Inzwischen ist die Solawi Ravensburg in der achten Anbausaison angekommen und kann die Bodenentwicklung über diesen Zeitraum beschreiben. Am Anfang wirkten die Böden tot. «Was ich hier zuerst gesehen habe, war eine Pflugscholle, sehr tief, sehr nass, sehr speckig, mit Maisstoppeln drin. Im ersten Anbaujahr waren die Erträge beim Feingemüse katastrophal. Es gab sogar Ernährungsstörungen bei Unkräutern. Damit war sehr schnell klar, dass der Humusaufbau hier viel Aufmerksamkeit braucht. «Im zweiten Anbaujahr bin ich schon auf den Bodenfruchtbarkeitsfonds gestossen und habe mich dann intensiver mit dem Thema Bodenfruchtbarkeit befasst.» Ab dem vierten Jahr wurde dann Bodenfruchtbarkeit immer mehr zu einem festen Bestandteil der Anbauplanung. «Wir entwickelten unsere eigene fünfjährige Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten und konnten in einem Durchgang ca. 0,5 Prozent Humus aufbauen». Das ist für den Gemüsebau ein phänomenales Ergebnis. Dazu muss man wissen, dass man im Bio-Gemüseanbau oft schon froh ist, wenn die Humusgehalte gleich bleiben und nicht abnehmen. Zu der Entwicklung des Bodens bisher sagt David Steyer: «Der Boden ist über diesen Zeitraum von der Intensivstation in die Reha gekommen, also von fast tot hin zu mehr Vitalität, wobei wir darauf achten müssen, dass sich durch jeden Schritt die neu erlangte Vitalität stabilisieren kann. In klimabedingten Extremsituationen sieht man das sofort, also bei extremer Trockenheit oder Starkregen bemerkt man, dass der Zustand noch sehr labil ist und noch nicht die Stabilität hat, die er eigentlich bräuchte.»

In diesem Jahr sind neue Flächen dazugekommen. Dadurch ist ein direkter Vergleich möglich zwischen den neuen Flächen und denjenigen, die schon seit acht Jahren bewirtschaftet werden, insbesondere im Hinblick auf die Resilienz gegenüber Klimaextremen.

Auf dem neu dazugekommenen Boden wachsen Unkräuter in einer Dichte und Intensität, wie David es noch nie gesehen hat. Verglichen mit dem Anfangszustand des schon länger bewirtschafteten Bodens wirkt er nicht tot, sondern eher aufgeregt. Der Unkrautdruck ist extrem hoch und die Krümelstruktur extrem gering. Die Verdichtungshorizonte fangen schon bei fünf Zentimeter an und die Krümeltiefe hört bei drei Zentimetern auf. Wenn man da mit dem Spaten rein will, dann stösst man auf mehrere Verdichtungsschichten. Die Bearbeitung auf den neuen Schlägen geht schwerer, ist ruckiger, man spürt das, wenn man auf dem Traktor sitzt. Bei Starkniederschlägen hat David zum ersten Mal erlebt, dass eine Erosionsbruchkante im Acker entstanden ist. Bei dem Ereignis fielen 100 Liter Niederschlag pro qm in vierundzwanzig Stunden. Die bewachsenen und gemulchten Flächen, die schon länger von der Solawi bearbeitet werden, konnten diese Wassermassen ohne Probleme wegtrinken, was David erstaunt hat.

METHODEN DES BODENAUFBAUS

Wodurch wurden diese erstaunlichen Ergebnisse innerhalb von wenigen Jahren erreicht? Für David liegt der Schlüssel in der Extensivität des Anbaus. Es wird darauf geachtet, dass man während der Fruchtfolge in der Regel nur eine Belegung pro Anbaujahr hat, ganz egal ob das Salat ist oder Kohl. Von den insgesamt 180 Beeten werden nur fünf oder sechs Beete doppelt belegt. Davor und danach kommt grüner Bewuchs auf die Fläche. Der Begriff der sogenannten «grünen Brücke» spielt da für David eine zentrale Rolle. Dort, wo Bewuchs von nicht zehrenden Kulturen ist, findet der Aufbau und die Stabilisierung statt. Als sehr wirksam hat sich das Mulchen mit Heu erwiesen, das auf den eigenen Ausgleichsflächen angebaut wird. Es erlaubt Bodenaufbau bei gleichzeitigem Gemüseanbau. Als externes Düngemittel werden nur Schafswollpellets verwendet. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bodenverbesserung ist eine auf das Leben Rücksicht nehmende Bodenbearbeitung. Wendende Bodenbearbeitung wird nur im Bereich des A-Horizontes gemacht, also bis maximal sieben Zentimeter, um die Licht liebenden und die Licht meidenden Bodenlebewesen nicht in Bodenschichten zu bringen, in denen sie nicht oder nur schlecht überleben können.

Bahnbrechende Ergebnisse werden erzielt mit einer nicht wendenden Tiefenlockerung bei gleichzeitiger Aussat von Gründüngungsgemengen. Da kann man nach einer Zwischenfrucht im Folgejahr den Spaten spatentief einsinken lassen, ohne sich gross anstrengen zu müssen, so locker ist der Boden geworden. Das funktioniert deshalb so gut, weil die Tiefenlockerung den Wurzeln der Gründüngungspflanzen ermöglicht, sofort in tiefere Schichten vorzudringen, und viele Bodenlebewesen folgen den Wurzeln in die Tiefe, weil sie sich von den Wurzelausscheidungen ernähren und dort unten auch ihre Stoffwechselvorgänge haben können. «Wenn man das nur einmal macht, dann kann man beobachten, dass nach ein oder zwei Jahren Gemüse der Effekt seine Wirkung verliert», sagt David. Aber wenn man diese Massnahme fest in die Fruchtfolge einbaut, dann kann man beobachten, wie die Krümelstruktur sich in immer tiefere Schichten des Bodens hinein ausbreitet, so die bisherige Erfahrung. Interessant ist, dass man in den ersten Jahren hohe Effekte erzielen kann, also mit zwanzig Prozent Aufwand erreicht man achtzig Prozent Erfolg. Danach geht es langsamer. Das ist aber wahrscheinlich auch der Weg von einem Patienten, der erst noch in der Reha ist und dann irgendwann kein Patient mehr ist. Das braucht einfach Zeit.

IDEALISMUS KANN MAN NICHT ESSEN

Nicht allen Solawis gelingt es, sich dauerhaft zu etablieren. Manche gründen sich, dümpeln einige Jahre vor sich hin und gehen dann wieder ein. Was kann man Solawis empfehlen, die gerade erst beginnen? Welche Fehler können vermieden werden? Worauf sollte man achten?

Die Solawi Ravensburg ist in mehrfacher Hinsicht eine erfolgreiche Solawi. Der Boden und die Artenvielfalt werden aufgebaut, die Gärtnerinnen und Gärtner werden über Tarif bezahlt und die Verbraucher erhalten Lebensmittel in Demeterqualität zu vergleichsweise günstigen Preisen. Was will man mehr? Eine typische Win-Win-Situation, bei der alle zufrieden sind. Für David Steyer ist klar, dass professionelle Gärtnerinnen und Gärtner nötig sind, damit es gut funktioniert. Am Ende müssen auch die Ernteerträge im Verhältnis zum Preis stimmen, «denn Idealismus kann man nicht essen», sagt David. Bei der Solawi Ravensburg wurde gleich zu Beginn eine 100%- Stelle finanziert, die zwei Fachkräfte unter sich aufteilten.

Wie und von wem werden Entscheidungen getroffen, um effiziente Prozessabläufe erreichen zu können? David gebraucht gern den Begriff der Kompetenzhierarchie. Er meint damit, dass Entscheidungen von denjenigen getroffen werden sollten, die auf dem jeweiligen Gebiet die nötige Kompetenz haben. Zum Beispiel hat er sich beim Thema Versicherungen noch nie eingemischt, weil es unter den Mitgliedern des Vereins Menschen gibt, die sich mit Versicherungen auskennen. Man kann dann die Entscheidungsbefugnis delegieren. Beim Gemüsebau sollten die professionellen Gärtnerinnen und Gärtner die Entscheidungen treffen. So könne man sich zeitraubende Diskussionen sparen und die zur Verfügung stehende Zeit effizient nutzen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Zusammenarbeit ist ein Check-In am Morgen, bei dem alle Mitarbeiter sagen können, wie es ihnen gerade geht. Für David ist wichtig, dass das gegenseitige Interesse tatsächlich ernst gemeint ist, denn ohne Nachhaltigkeitsbemühungen im Sozialen hilft uns die ökologische Dimension nicht weiter.

DER BODENFRUCHTBARKEITSFONDS UND DIE SOLAWI RAVENBURG

David Steyer hat nebenberuflich seine Meisterausbildung absolviert und kann jetzt auch Lehrlinge ausbilden, damit ist die Solawi Regensburg jetzt auch Ausbildungsbetrieb. Thema seiner schriftlichen Abschlussarbeit war die Zusammenarbeit mit dem Bodenfruchtbarkeitsfonds. Insbesondere die Bodenentwicklung, die finanzielle Förderung durch den BFF und ein Bodenaufbaukonzept für die Zukunft wurden darin behandelt. Ein Fazit war u.a., dass ohne die Expertise und das Engagement des BFF die Inhalte aus Ausbildung und Meisterschule nicht gereicht hätten, um das gigantisch komplexe Thema Boden betrieblich zu greifen. Sich den Bodenaufbau auch «leisten» zu können, senkt die Hemmschwelle für Experimente und Versuche natürlich spürbar.

Für die Soalwi Ravensburg lohnt sich die Kooperation weit über die ökonomische Ebene hinaus.

VERANSTALTUNGEN

Die Veranstaltungen, zu denen alle Mitglieder eingeladen sind, richten sich nach den Jahreszeiten. Es gibt ein Erntedankfest im Herbst, ein Sommerfest und ein Winterendfest, bei dem die neue Anbausaison gefeiert wird.

GESELLSCHAFTSÜBERGREIFENDE FINANZIERUNG NACHHALTIGER LANDWIRTSCHAFT

Die Mitglieder der Solawi Ravensburg kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus. Einige Mitglieder sind eher konservativ geprägt, die CDU oder FDP wählen und die hauptsächlich mitmachen, weil das Gemüse schmeckt, wie bei Oma aus dem Garten. Daneben gibt es Studenten und auch Menschen mit sehr geringem Einkommen sowie überzeugte Idealisten. Alle diese sehr unterschiedlichen Mitglieder treffen sich bei den Veranstaltungen der Solawi, kommen miteinander ins Gespräch und können auch an jedem letzten Samstag im Monat zusammen in den Gemüsebeeten arbeiten oder anderweitig helfen, wo praktische Hilfe nötig ist. Dadurch entwickelt sich gegenseitiges Verständnis, was auch dabei helfen kann, weltanschauliche und sonstige Gräben zu überwinden. Damit ist die Solawi Ravensburg in der konkreten Form, die sie angenommen hat, ein gutes Beispiel für gesamtgesellschaftliche Kooperation zur Transformation der Landwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn es mehr und mehr gelingt, Formen aufzubauen, durch die sich Bio tatsächlich jeder leisten kann, dann liegt darin ein enormes Wachstumspotenzial im Hinblick auf die Nachfrage von nachhaltigen Lebensmitteln.

Wir hoffen sehr, dass dieses Beispiel viele Nachahmer findet und wünschen der Solawi Ravensburg alles Gute für die Zukunft!

Wir freuen uns, wenn Sie diesen Beitrag mit Ihrem Netzwerk teilen!

Hofportrait Solawi Ravensburg

Text Christopher Schümann

Fotos Solawi RV

In jeder Ausgabe unseres Magazins stellen wir einen Partnerbetrieb des Bodenfruchtbarkeitsfonds vor. Dieses Mal führte mich mein Weg nach Ravensburg. (Dieser Artikel erschien erstmals im MAGAZIN 3/22 der Bio-Stiftung Schweiz vom Dezember 2022.)

Die Solawi Ravensburg ist Teil der Bewegung «Solidarische Landwirtschaft». Sie ist als Verein organisiert. Die Grundidee ist in den 60er Jahren in Japan entstanden und über die USA schliesslich nach Europa gelangt. Die erste deutsche Solawi war der «Buschberghof» in Norddeutschland. Diese Solawi wurde 1988 gegründet und besteht bis heute. Es ist eine Kooperationsform, bei der Verbraucher mit lokalen Bauern oder Gärtnern kooperieren, um einerseits eine Versorgung mit gesunden Lebensmitteln aus der Region aufzubauen und andererseits eine wirklich nachhaltige Landnutzung zu ermöglichen. Das Konzept wird in den letzten Jahren immer beliebter. Die Solawi Ravensburg wurde 2014 gegründet und war damals die hundertfünfzigste Solawi in Deutschland. Seitdem wurden vierhundert weitere solcher Initiativen in Deutschland gegründet. Das ist ein beeindruckendes Wachstum. Nicht alle schaffen es, sich dauerhaft zu etablieren. Wovon hängt der Erfolg ab, welche Fehler können gemacht werden? Was ist der Hintergrund, wie sieht das Konzept aus und wie wird es bei der Solawi Ravensburg praktisch umgesetzt? Mit welchen Methoden wird hier der Boden aufgebaut und wie entwickelt er sich? Mit solchen Fragen kam ich in Ravensburg an. Ich war aber natürlich auch neugierig, was ich zu sehen bekomme. David Steyer, einer der Gründer der Initiative, zeigte mir alles und ging auf meine Fragen ein. Auffallend angenehm war der Gesamtüberblick, den man sofort hat. Es ist ein zusammenhängendes Stück Land. Man überschaut es wegen der relativ kleinen Grösse des Betriebes vollständig, sieht die Beete, sieht die Gewächshäuser, sieht auch die Zwischenräume zwischen den Beeten. Das Grundstück ist von verschiedenen Seiten von hohen Bäumen umgeben und wirkt so einigermassen geschützt. Ausserdem ist es grosszügig angelegt. Die Zwischenräume (Vorgewende) zwischen den Beeten sind ungewöhnlich breit und mit Rasen bewachsen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Proportionen zwischen den Beeten und den Zwischenräumen der ganzen Fläche Raum zum Atmen geben. Die Natur wird hier nicht übermässig in die Mangel genommen. Man gibt ihr Raum, auch für Vielfalt. Es gibt hier Dauerruheflächen, auf denen im April eine vielfältige Saat ausgebracht wird und die ansonsten in Ruhe gelassen werden. Die breiten Zwischenräume haben auch einen praktischen Nutzen, denn sie erlauben Wendemanöver mit Maschinen.

Auffallend sind auch die Sitzstangen für Greifvögel auf dem Gelände. Ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Kooperation mit der Natur, denn durch die Präsenz der Greifvögel werden die Probleme mit den Mäusen auf einem erträglichen Niveau gehalten. Die Solawi Ravensburg bewirtschaftet insgesamt eine Fläche von 6,5 Hektar mit biodynamischen Methoden. Davon werden auf 2,5 Hektar Freiland Gemüse, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren angebaut. Hinzu kommen noch 800 qm geschützter Anbau für Tomaten, Chilis, Paprika, Auberginen u.a. Der Rest ist Ausgleichsfläche, Ruhefläche, Blühfläche. Schon diese Zahlen zeigen, dass die Flächen extensiv bewirtschaftet werden. Was auf diesen Flächen wächst, wird zur Zeit auf 165 Ernteanteile verteilt, Tendenz steigend. Im Durchschnitt reicht ein Ernteanteil für zwei Personen. Es werden also aktuell über dreihundert Personen mit Gemüse versorgt.

Menschen der Solawi Ravensburg (2022)

DAS FINANZIERUNGSKONZEPT

Wie finanziert sich der Betrieb? Das Gesamtbudget wird jährlich ermittelt und liegt aktuell bei 180.000 EUR pro Jahr. Dieser Betrag wird durch die Ernteanteile geteilt, so ergibt sich ein durchschnittlicher Betrag pro Monat, der für die Mitglieder als Richtpreis gilt. In jährlich stattfindenden anonymen Bieterrunden, die online stattfinden und für die eine spezielle Software entwickelt wurde, gibt dann jeder Haushalt an, wie viel er monatlich zahlen kann oder will. Der Gesamtbetrag wird gewöhnlich spätestens nach der zweiten Bieterrunde erreicht. Dieses Konzept ermöglicht es, dass auch Haushalte mit geringeren finanziellen Möglichkeiten teilnehmen können. «Bio kann ich mir nicht leisten, zieht hier nicht, weil sich hier jeder Bio leisten kann», sagt David Steyer.

Da die Beiträge monatlich gezahlt werden, können alle anfallenden Kosten über das ganze Jahr gedeckt werden, einschliesslich der Lohnzahlungen der Gärtnerinnen und Gärtner. Die wetterbedingten Ertragsschwankungen haben auf die monatlichen Beiträge keinen Einfluss und auf die monatlich gezahlten Löhne auch nicht. Das gibt den Gärtnerinnen und Gärtnern Sicherheit, weil das Ernteausfallrisiko gemeinsam getragen wird.

Zusätzlich zu den Mitgliederbeiträgen erhält der Betrieb Subventionen und eine Unterstützung vom Bodenfruchtbarkeitsfonds, um zusätzliche Massnahmen zum Bodenaufbau umsetzen zu können. Insgesamt sind das etwa 12.000 EUR pro Jahr, was weniger als 6,6% vom Gesamtumsatz ist.

Wie wird die Höhe der Löhne festgelegt? Die Mitarbeiter geben ihren Bedarf an und dann findet man sich. Die Löhne liegen aber über dem Tarif. Wie viel kostet das Gemüse für die Verbraucher im Vergleich zu Bioprodukten auf dem Wochenmarkt? Darüber kann David Steyer detailliert Auskunft geben, weil er die Erntemengen genau ermittelt und dann mit den Preisen auf den Wochenmärkten für Demeterqualität vergleichen kann. Momentan sind die Produkte für die Verbraucher um etwa 30 EUR pro Ernteanteil günstiger als vergleichbare Mengen auf dem Wochenmarkt kosten, was etwa 25% ausmacht. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Einer der wesentlichen Faktoren ist wohl, dass alles, was geerntet wird, auch verwertet wird. Das ist bei vielen Biobetrieben nicht so, weil die Abnehmer und die Endverbraucher oft sehr hohe Ansprüche an das optische Aussehen haben. Hier kennt man sich, erklärt die Qualität, schmeckt auch die Qualität der Lebensmittel und dadurch treten optische, äusserliche Faktoren eher in den Hintergrund. Ein weiterer Faktor für die günstigen Preise ist, dass hier kein Gewinn angestrebt wird. Man deckt die Kosten gemeinschaftlich und es entsteht kein Reibungsverlust durch Margen entlang der sog. Wertschöpfungskette.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Professionalität im Anbau. Aber dazu kommen wir später noch. Ergebnis unterm Strich: Man bekommt bei der Solawi Ravensburg Demeterprodukte zu marktunabhängigen Preisen, die durch eine extensive Bewirtschaftung erzeugt werden und bei der die Mitarbeiter auch noch übertariflich bezahlt werden. Respekt!

Und wie entwickeln sich die Böden?

TOTE UND AUSGELAUGTE BÖDEN

Inzwischen ist die Solawi Ravensburg in der achten Anbausaison angekommen und kann die Bodenentwicklung über diesen Zeitraum beschreiben. Am Anfang wirkten die Böden tot. «Was ich hier zuerst gesehen habe, war eine Pflugscholle, sehr tief, sehr nass, sehr speckig, mit Maisstoppeln drin. Im ersten Anbaujahr waren die Erträge beim Feingemüse katastrophal. Es gab sogar Ernährungsstörungen bei Unkräutern. Damit war sehr schnell klar, dass der Humusaufbau hier viel Aufmerksamkeit braucht. «Im zweiten Anbaujahr bin ich schon auf den Bodenfruchtbarkeitsfonds gestossen und habe mich dann intensiver mit dem Thema Bodenfruchtbarkeit befasst.» Ab dem vierten Jahr wurde dann Bodenfruchtbarkeit immer mehr zu einem festen Bestandteil der Anbauplanung. «Wir entwickelten unsere eigene fünfjährige Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten und konnten in einem Durchgang ca. 0,5 Prozent Humus aufbauen». Das ist für den Gemüsebau ein phänomenales Ergebnis. Dazu muss man wissen, dass man im Bio-Gemüseanbau oft schon froh ist, wenn die Humusgehalte gleich bleiben und nicht abnehmen. Zu der Entwicklung des Bodens bisher sagt David Steyer: «Der Boden ist über diesen Zeitraum von der Intensivstation in die Reha gekommen, also von fast tot hin zu mehr Vitalität, wobei wir darauf achten müssen, dass sich durch jeden Schritt die neu erlangte Vitalität stabilisieren kann. In klimabedingten Extremsituationen sieht man das sofort, also bei extremer Trockenheit oder Starkregen bemerkt man, dass der Zustand noch sehr labil ist und noch nicht die Stabilität hat, die er eigentlich bräuchte.»

In diesem Jahr sind neue Flächen dazugekommen. Dadurch ist ein direkter Vergleich möglich zwischen den neuen Flächen und denjenigen, die schon seit acht Jahren bewirtschaftet werden, insbesondere im Hinblick auf die Resilienz gegenüber Klimaextremen.

Auf dem neu dazugekommenen Boden wachsen Unkräuter in einer Dichte und Intensität, wie David es noch nie gesehen hat. Verglichen mit dem Anfangszustand des schon länger bewirtschafteten Bodens wirkt er nicht tot, sondern eher aufgeregt. Der Unkrautdruck ist extrem hoch und die Krümelstruktur extrem gering. Die Verdichtungshorizonte fangen schon bei fünf Zentimeter an und die Krümeltiefe hört bei drei Zentimetern auf. Wenn man da mit dem Spaten rein will, dann stösst man auf mehrere Verdichtungsschichten. Die Bearbeitung auf den neuen Schlägen geht schwerer, ist ruckiger, man spürt das, wenn man auf dem Traktor sitzt. Bei Starkniederschlägen hat David zum ersten Mal erlebt, dass eine Erosionsbruchkante im Acker entstanden ist. Bei dem Ereignis fielen 100 Liter Niederschlag pro qm in vierundzwanzig Stunden. Die bewachsenen und gemulchten Flächen, die schon länger von der Solawi bearbeitet werden, konnten diese Wassermassen ohne Probleme wegtrinken, was David erstaunt hat.

METHODEN DES BODENAUFBAUS

Wodurch wurden diese erstaunlichen Ergebnisse innerhalb von wenigen Jahren erreicht? Für David liegt der Schlüssel in der Extensivität des Anbaus. Es wird darauf geachtet, dass man während der Fruchtfolge in der Regel nur eine Belegung pro Anbaujahr hat, ganz egal ob das Salat ist oder Kohl. Von den insgesamt 180 Beeten werden nur fünf oder sechs Beete doppelt belegt. Davor und danach kommt grüner Bewuchs auf die Fläche. Der Begriff der sogenannten «grünen Brücke» spielt da für David eine zentrale Rolle. Dort, wo Bewuchs von nicht zehrenden Kulturen ist, findet der Aufbau und die Stabilisierung statt. Als sehr wirksam hat sich das Mulchen mit Heu erwiesen, das auf den eigenen Ausgleichsflächen angebaut wird. Es erlaubt Bodenaufbau bei gleichzeitigem Gemüseanbau. Als externes Düngemittel werden nur Schafswollpellets verwendet. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bodenverbesserung ist eine auf das Leben Rücksicht nehmende Bodenbearbeitung. Wendende Bodenbearbeitung wird nur im Bereich des A-Horizontes gemacht, also bis maximal sieben Zentimeter, um die Licht liebenden und die Licht meidenden Bodenlebewesen nicht in Bodenschichten zu bringen, in denen sie nicht oder nur schlecht überleben können.

Bahnbrechende Ergebnisse werden erzielt mit einer nicht wendenden Tiefenlockerung bei gleichzeitiger Aussat von Gründüngungsgemengen. Da kann man nach einer Zwischenfrucht im Folgejahr den Spaten spatentief einsinken lassen, ohne sich gross anstrengen zu müssen, so locker ist der Boden geworden. Das funktioniert deshalb so gut, weil die Tiefenlockerung den Wurzeln der Gründüngungspflanzen ermöglicht, sofort in tiefere Schichten vorzudringen, und viele Bodenlebewesen folgen den Wurzeln in die Tiefe, weil sie sich von den Wurzelausscheidungen ernähren und dort unten auch ihre Stoffwechselvorgänge haben können. «Wenn man das nur einmal macht, dann kann man beobachten, dass nach ein oder zwei Jahren Gemüse der Effekt seine Wirkung verliert», sagt David. Aber wenn man diese Massnahme fest in die Fruchtfolge einbaut, dann kann man beobachten, wie die Krümelstruktur sich in immer tiefere Schichten des Bodens hinein ausbreitet, so die bisherige Erfahrung. Interessant ist, dass man in den ersten Jahren hohe Effekte erzielen kann, also mit zwanzig Prozent Aufwand erreicht man achtzig Prozent Erfolg. Danach geht es langsamer. Das ist aber wahrscheinlich auch der Weg von einem Patienten, der erst noch in der Reha ist und dann irgendwann kein Patient mehr ist. Das braucht einfach Zeit.

IDEALISMUS KANN MAN NICHT ESSEN

Nicht allen Solawis gelingt es, sich dauerhaft zu etablieren. Manche gründen sich, dümpeln einige Jahre vor sich hin und gehen dann wieder ein. Was kann man Solawis empfehlen, die gerade erst beginnen? Welche Fehler können vermieden werden? Worauf sollte man achten?

Die Solawi Ravensburg ist in mehrfacher Hinsicht eine erfolgreiche Solawi. Der Boden und die Artenvielfalt werden aufgebaut, die Gärtnerinnen und Gärtner werden über Tarif bezahlt und die Verbraucher erhalten Lebensmittel in Demeterqualität zu vergleichsweise günstigen Preisen. Was will man mehr? Eine typische Win-Win-Situation, bei der alle zufrieden sind. Für David Steyer ist klar, dass professionelle Gärtnerinnen und Gärtner nötig sind, damit es gut funktioniert. Am Ende müssen auch die Ernteerträge im Verhältnis zum Preis stimmen, «denn Idealismus kann man nicht essen», sagt David. Bei der Solawi Ravensburg wurde gleich zu Beginn eine 100%- Stelle finanziert, die zwei Fachkräfte unter sich aufteilten.

Wie und von wem werden Entscheidungen getroffen, um effiziente Prozessabläufe erreichen zu können? David gebraucht gern den Begriff der Kompetenzhierarchie. Er meint damit, dass Entscheidungen von denjenigen getroffen werden sollten, die auf dem jeweiligen Gebiet die nötige Kompetenz haben. Zum Beispiel hat er sich beim Thema Versicherungen noch nie eingemischt, weil es unter den Mitgliedern des Vereins Menschen gibt, die sich mit Versicherungen auskennen. Man kann dann die Entscheidungsbefugnis delegieren. Beim Gemüsebau sollten die professionellen Gärtnerinnen und Gärtner die Entscheidungen treffen. So könne man sich zeitraubende Diskussionen sparen und die zur Verfügung stehende Zeit effizient nutzen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Zusammenarbeit ist ein Check-In am Morgen, bei dem alle Mitarbeiter sagen können, wie es ihnen gerade geht. Für David ist wichtig, dass das gegenseitige Interesse tatsächlich ernst gemeint ist, denn ohne Nachhaltigkeitsbemühungen im Sozialen hilft uns die ökologische Dimension nicht weiter.

DER BODENFRUCHTBARKEITSFONDS UND DIE SOLAWI RAVENBURG

David Steyer hat nebenberuflich seine Meisterausbildung absolviert und kann jetzt auch Lehrlinge ausbilden, damit ist die Solawi Regensburg jetzt auch Ausbildungsbetrieb. Thema seiner schriftlichen Abschlussarbeit war die Zusammenarbeit mit dem Bodenfruchtbarkeitsfonds. Insbesondere die Bodenentwicklung, die finanzielle Förderung durch den BFF und ein Bodenaufbaukonzept für die Zukunft wurden darin behandelt. Ein Fazit war u.a., dass ohne die Expertise und das Engagement des BFF die Inhalte aus Ausbildung und Meisterschule nicht gereicht hätten, um das gigantisch komplexe Thema Boden betrieblich zu greifen. Sich den Bodenaufbau auch «leisten» zu können, senkt die Hemmschwelle für Experimente und Versuche natürlich spürbar.

Für die Soalwi Ravensburg lohnt sich die Kooperation weit über die ökonomische Ebene hinaus.

VERANSTALTUNGEN

Die Veranstaltungen, zu denen alle Mitglieder eingeladen sind, richten sich nach den Jahreszeiten. Es gibt ein Erntedankfest im Herbst, ein Sommerfest und ein Winterendfest, bei dem die neue Anbausaison gefeiert wird.

GESELLSCHAFTSÜBERGREIFENDE FINANZIERUNG NACHHALTIGER LANDWIRTSCHAFT

Die Mitglieder der Solawi Ravensburg kommen aus ganz unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus. Einige Mitglieder sind eher konservativ geprägt, die CDU oder FDP wählen und die hauptsächlich mitmachen, weil das Gemüse schmeckt, wie bei Oma aus dem Garten. Daneben gibt es Studenten und auch Menschen mit sehr geringem Einkommen sowie überzeugte Idealisten. Alle diese sehr unterschiedlichen Mitglieder treffen sich bei den Veranstaltungen der Solawi, kommen miteinander ins Gespräch und können auch an jedem letzten Samstag im Monat zusammen in den Gemüsebeeten arbeiten oder anderweitig helfen, wo praktische Hilfe nötig ist. Dadurch entwickelt sich gegenseitiges Verständnis, was auch dabei helfen kann, weltanschauliche und sonstige Gräben zu überwinden. Damit ist die Solawi Ravensburg in der konkreten Form, die sie angenommen hat, ein gutes Beispiel für gesamtgesellschaftliche Kooperation zur Transformation der Landwirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn es mehr und mehr gelingt, Formen aufzubauen, durch die sich Bio tatsächlich jeder leisten kann, dann liegt darin ein enormes Wachstumspotenzial im Hinblick auf die Nachfrage von nachhaltigen Lebensmitteln.

Wir hoffen sehr, dass dieses Beispiel viele Nachahmer findet und wünschen der Solawi Ravensburg alles Gute für die Zukunft!